BIT-LIFE团队与项目简介

BIT-LIFE代表队是一只由北京理工大学生命学院组织筹建的参赛队伍,以空间生物与医学工程为核心,具有融合生物化学、电子信息学等诸多学科的团队特色,此次BIT-LIFE参加空间科学载荷创新设计赛道,力争在国际空间和载荷大赛中获得优良成绩!

指导教师团队

吕雪飞博士 副教授,北京理工大学生命学院副院长

2007年进入北京理工大学生命学院进行博士后研究,2009年11月留校任教。研究方向为以蛋白质为研究对象,以微流控芯片等技术为手段,开展前沿性的分离分析新技术新方法研究,重点解决蛋白质组学、临床诊断以及空间生命科学对新技术新方法的需求。近年来主持国家自然科学基金项目、载人航天重大专项项目、北京理工大学科研基地支撑计划和基础研究基金多项。发表学术论文50余篇,授权国家发明专利近10项。

胡晓明博士 北京理工大学生命学院副教授

博士毕业于北京理工大学光电学院。同年进入北京理工大学生命学院留校任教至今。研究方向为生物医学检测技术。近年来主持国家自然科学基金项目、国家科技重大专项多项。发表多篇学术论文。

杨春华博士 北京理工大学生命学院博士后

参与研究并突破空间环境细胞灌流培养及在线分析、空间微流控芯片核酸变温扩增等多项关键技术,研制了多种航天生物医学新型载荷,圆满完成国内国际共4次空间飞行试验任务,搭载平台包括天舟一号货运飞船和国际空间站等,相关成果服务于我国载人航天工程和空间站工程。

学生成员

刘心语 北京理工大学生命学院电子信息专业硕士生在读,研究方向为微流控芯片及小型化仪器设计。

卢舒毓 北京理工大学生命学院生物医学工程专业硕士生在读,研究方向为微流控芯片及其自动化仪器设计。

周泰言 北京理工大学求是书院生物医学工程专业本科生在读,研究方向为空间生物与医学工程。

侯红渠 北京理工大学生命学院生物医学工程专业硕士生在读,研究方向为光电检测技术。

熊基源 北京理工大学生命学院生物医学工程专业硕士生在读,研究方向为生物信号检测。

袁若辰 北京理工大学生命学院电子信息专业硕士生在读,研究方向为光电检测技术。

张天骏 北京理工大学生命学院生物医学工程专业硕士生在读,研究方向为空间生物医学工程。

团队愿景

国际空间科学与载荷大赛作为首个面向学生的空间领域探究赛事,它不仅仅是一个简单的比赛,更是在校学生接触中国载人航天工程和探月工程的一个宝贵平台,我们希望利用这次机会将自己的想法通过实体的方式呈现出来,并在专家们的专业技术指导下,尝试将项目进行完善,有入围中国空间站空间飞行实验项目的可能性,也许可以为中国的航天事业贡献出自己的一份力量。

同时,这个竞赛也让我们能有机会认识世界各地的专家,了解有关空间生物学方向的前沿知识。在这个平台下我们通过空间与医学工程建立联系,与全世界爱好航天的专家、学者、朋友实现国际化的交流,以不同的方式帮助空间科学研究实现进一步的发展。

项目介绍

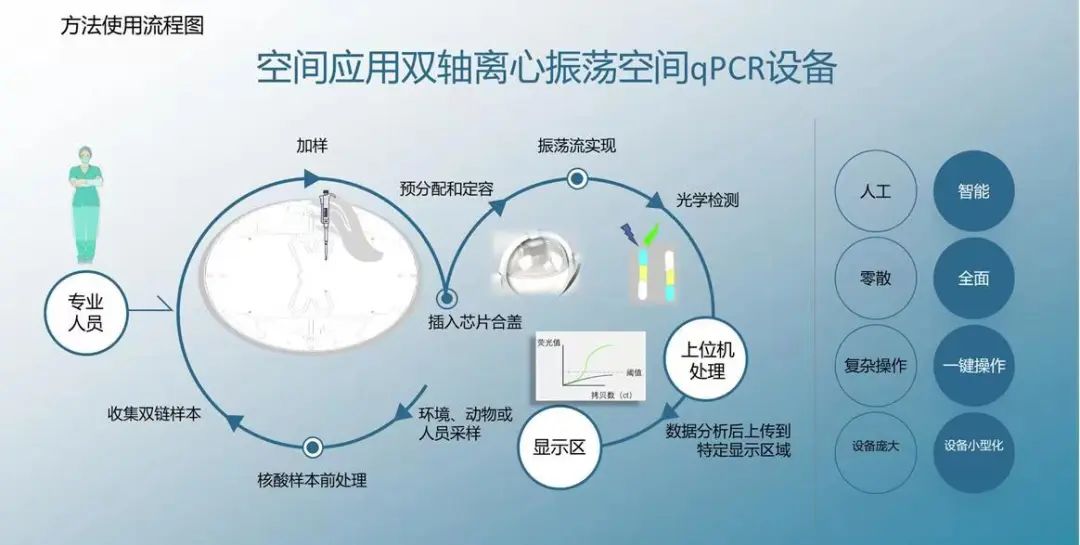

空间应用双轴离心实时荧光定量PCR设备

项目背景

从“地基”迈向“天基”已成为航天医学研究必然的发展趋势,未来在轨执行现代分子生物学分析实验的能力将决定当前我国航天医学研究的高度。空间特殊环境因素如微重力、宇宙射线、真空、震动等不仅对实验方法和操作有特殊性要求,对空间生命科学研究搭载装置在设计、重量、自动化及集成化、抗冲击性等方面有着更严格的要求。地面传统的分析方法和大型仪器设备难以适用于空间环境,如何在有限的空间内,减小搭载装置的体积,实现装置的高度集成与自动化,需要在原理和技术方面进行突破和创新。

实时荧光定量聚合酶扩增技术(qPCR)是生命科学研究中进行基因分析技术的重要工具,可以对特定目标基因片段进行检测及定量,是实现疾病诊断、环境微生物鉴定及食品和水监测等方面的金标准。

目前空间应用的qPCR设备与地面相比存在两个重要的技术问题需要解决:

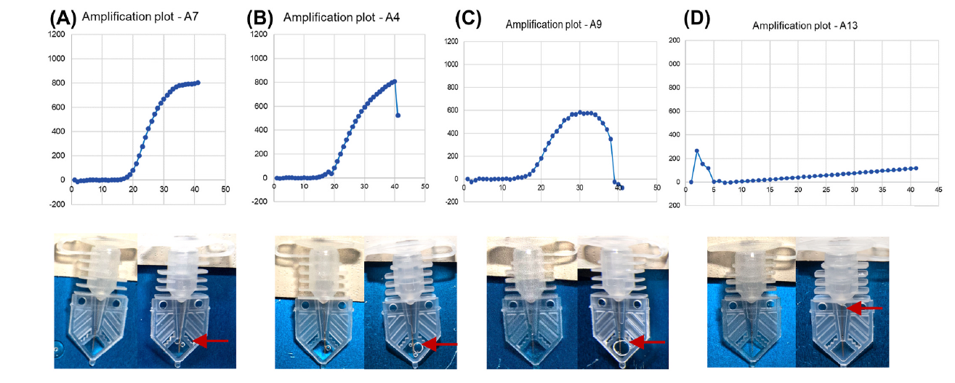

①扩增过程中的气泡产生问题;

②低功耗优化问题。

气泡会在热循环过程中形成、保留并通过在光学窗口中膨胀,影响采集到的扩增曲线,从而气影响了在轨试验成功率和效率。空间站运行可提供功率有限,需进行低功耗实验方式设计。

项目设计思路

通过背景调研可知,在微重力环境下解决扩增过程中的气泡问题是qPCR空间设备研制的关键需求。其次,传统qPCR设备采用单个金属热台进行三步法或两步法变温,由于qPCR过程的温度条件的国标要求,热台反复升降温过程所需的功率很大。而空间站运行可提供功率有限,需进行低功耗实验方式设计。

本项目设计的空间实时定量荧光核酸扩增检测平台基于微流控芯片和自动化控制系统,预计实现稳定性高、耗能低、重量轻、功耗低、需样少的平台,支持快速完成不同通道的并行检测,且为空间中温控和气泡消除等问题提供创新的解决方案,基本具备空间核酸扩增检测所需的功能特点,预计为开展实际的空间飞行搭载验证及应用研究奠定了关键技术基础,对发展和提高核酸在轨检测分析相关的空间生命科学及航天医学等研究能力具有重要意义。