团学工作

行走黄河生态岸,躬身科考实践路——生命学院2025河南郑州生态科考实践行系列报道四

行走黄河生态岸

躬身科考实践路

生命学院2025河南郑州

生态科考实践行系列报道四

前言

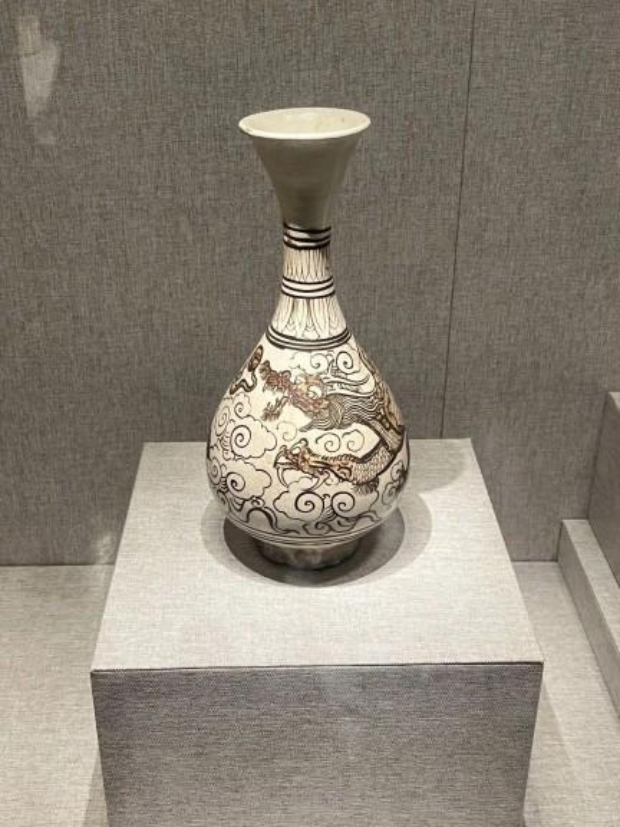

步入华夏文明的殿堂级宝库——河南博物院,生态科考团的师生们开启了一场立意独特的“黄河文明溯源”之旅。与寻常的历史巡礼不同,此行我们佩戴上“生态滤镜”,以“人水关系”为贯穿始终的金线,重新审视那些沉默千年的国之瑰宝。

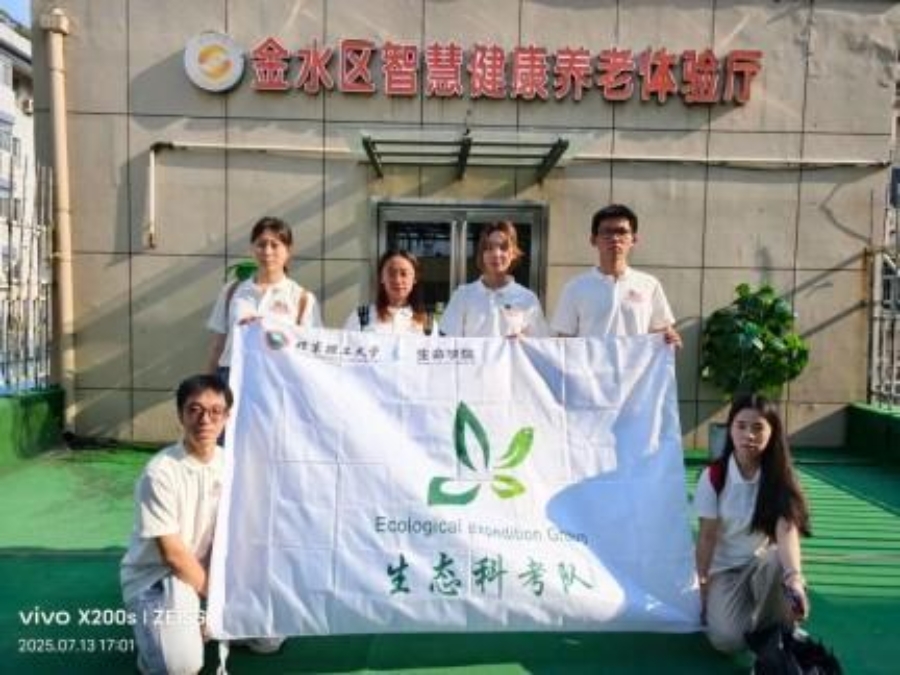

下午,生态科考团的脚步踏入了金水区北林养老服务中心,了解中心内老人常见的慢性病种类、管理难点以及智能设备在辅助日常监测、预警风险、减轻照护者负担、促进医养结合方面发挥的具体作用和实际效果评估。

触摸中原文脉

目光所及,不再是单纯的器物之美或工艺之精,而是文物背后闪耀的古代先民与黄河共生的深邃智慧。 从新石器时代刻画着鱼纹、水波的陶器,到夏商周象征权力与沟通天地的青铜礼器;从汉唐恢弘水利工程(如模型或壁画)的微缩呈现,到宋元时期描绘田园水系的精美画卷…… 每一件展品都仿佛在无声讲述:黄河如何滋养文明,而先民又如何敬畏、顺应、利用并试图驯服这条母亲河。

通过解读了文物中蕴含的“生态密码”: 那些反映渔猎采集、农耕灌溉、防洪治水的工具与场景,揭示了早期可持续利用自然资源的尝试;礼器上的纹饰可能暗含对水神的崇拜与自然节律的尊崇;城市规划的遗迹展现了古人对水源利用和环境适应的卓越能力。我们惊叹于古人在生产力相对落后的条件下,对流域生态系统的深刻观察与因地制宜的生存策略。

这场“别开生面”的博物之旅, 不仅是一次对厚重历史的朝圣,更是一次跨越时空的“生态对话”。 它让我们深刻感悟到:黄河文明的辉煌,其根基深植于人与河流、与自然环境的动态平衡之中。古人的智慧,如璀璨星辰,穿越时空,为今天我们在“生态优先、绿色发展”理念下探索人水和谐新篇章,提供了宝贵的历史镜鉴与生生不息的精神源泉。

聆听岁月回声

河南博物院的厚重历史,让我们沉浸于中华文明的源远流长与不朽智慧。带着对先民生活智慧与伦理价值的思考,我们下午的行程转向了对当代社会重要课题的实地探访——走进当地养老院。我们带着观察与学习的目光,深入了解在当前社会结构和科技发展背景下,本土化的养老模式如何运作,特别是“智慧养老”理念如何从蓝图走向现实。

在中心负责人的专业引导与详细介绍下,我们得以近距离观察并深入了解了智慧养老的“神经末梢”——各种居家养老设备:

智能守护者: 看到了集成在床垫、沙发、手环中的非接触式生命体征监测设备(如心率、呼吸、离床感应),以及智能药盒和用药提醒系统,它们如同无声的守护者,24小时关注着老人的基础健康状态和用药依从性,为慢性病(如高血压、糖尿病、心脑血管疾病)的日常管理提供数据支持。

远程连接与数据中枢: 负责人向我们展示了家庭智能终端和配套的远程监护平台。这些设备将分散的传感器数据汇总,通过可视化界面供家属或中心护理人员远程查看,并能在异常情况(如体征突变、长时间未活动、跌倒)发生时自动报警,构建起连接家庭与专业服务的“数字桥梁”。

金水区北林养老服务中心的智慧化实践,为我们勾勒了一幅科技赋能下“老有所安、老有所医”的未来图景,也坚定了我们以专业视角和实践精神,为构建更包容、更智能、更富温度的老年友好型社会贡献力量的信念。

总结与感悟

在博物院我们读懂 “黄河生态基因”

从贾湖骨笛的悠远回响中,听见新石器先民“逐水草而居”的生存智慧,读懂水资源是文明诞生的第一推动力;

在《黄河图令》泛黄的舆图 上,触摸 明代潘季驯“筑堤束水、以水攻沙”的治水韬略,感悟系统治理观如何跨越六百年烛照今人;

透过商周青铜饕餮纹的狞厉之美,惊觉 祭祀礼器背后森林资源的巨量消耗,从甲骨卜辞“洹水泛滥”的灼痕中,听见生态失衡对王朝兴衰的警世钟鸣。

在养老院,我们践行实践为民的初心,了解智慧养老前沿应用,特别是居家设备的落地实践,并探究其如何服务于老年群体日益增长的慢性病照护需求与多元化养老模式选择。

科考团成员感悟

文玉晨

参观河南博物院,千年遗籀铭刻着黄河儿女千年的生存智慧;步入金水区养老服务中心的智慧体验厅,一键呼叫、健康监测的科技设备,则展现了当代社会守护“夕阳”的温度与效率。历史告诉我们生命的坚韧,而眼前这些无声运作的屏幕与数据,正默默诠释着新时代对“老有所依”的郑重承诺——科技或许冰冷,但为之注入温度的,始终是那颗不愿让任何生命在暮年失重的人心。这份古今交织的责任,令人动容。

科考团成员感悟

李欣潼

在河南博物院,青铜器的斑驳纹路诉说着文明的厚重,让我触摸到历史的温度;养老院里,老人的笑容与故事,让我懂得陪伴的珍贵。这次实践,是与过去的对话,也是对当下的体悟——传承文明需心怀敬畏,关爱他人要付诸行动。青春的意义,正在于将所学所感化作温暖世界的力量。

团队成员 | 李欣潼 施以琳 文玉晨 汪琪双 厉余行

排版 | 李欣潼

文案 | 施以琳

摄影 | 文玉晨

指导老师 | 郭惠芝 赵东旭 陈曼

审核 | 常非