团学工作

探东营水域生态,寻黄河文化根脉——生命学院2025山东东营生态科考实践行系列报道之二

干流水质与社区服务

前言

黄河是中华文明最主要的发源地,是中华民族的“母亲河”,携带大量泥沙而形成的黄色浑浊黄水是黄河最鲜明的特征。几千年来,黄河充沛的水资源造就了素有“塞上江南”美名的宁夏平原和河套平原,养育了中华民族,也因为其下游在历史上的频繁缺口改道,为百姓带来灾难。 “从某种意义上讲,中华民族治理黄河的历史也是一部治国史。”

2021年10月20日,习近平总书记踏上东营这片土地,实地查看湿地生态环境等情况,强调要把保护黄河口湿地作为一项崇高事业,让生态文明理念在实现第二个百年奋斗目标新征程上发扬光大,为实现社会主义现代化增光增色。

01

科考地简介

东营市利和浮桥由利津河务局主建,架于黄河干流之上,在利津黄河大桥上游约1公里处,西岸连接利津县城南外环等,东岸对接220国道,是东营市境内第8座跨河浮桥。利和浮桥是重要的交通枢纽,便利了黄河两岸往来。因其特殊地理位置,常作为黄河干流取样点,为水质研究提供样本,助力黄河生态监测,在交通和科研领域都发挥着重要作用。

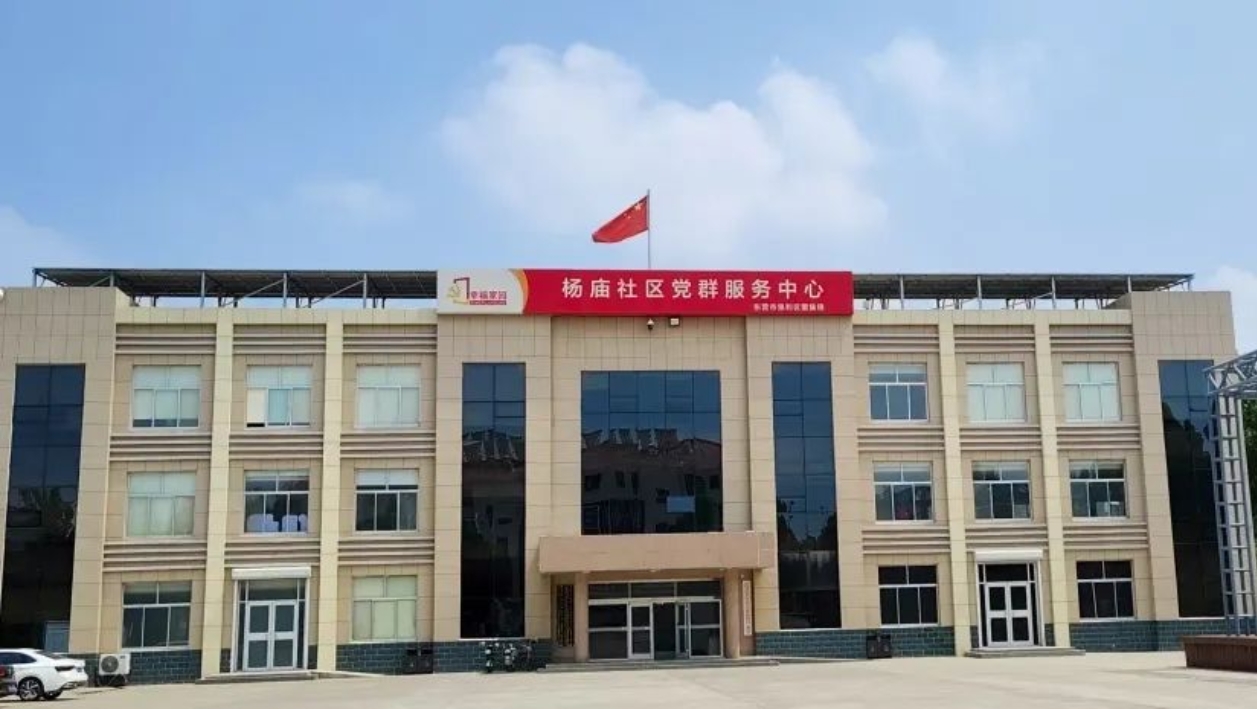

杨庙社区

1999年,为解决黄河三角洲凌汛分洪问题而建的黄河南展区工程完成了它的历史使命。杨庙社区就是东营市为改善原黄河南展区群众生产生活条件而实施搬迁改造形成的新型农村社区。如今,在杨庙社区党委的引领下,美丽乡村建设处处焕发着勃勃生机,展现出一幅幅乡村振兴新图景。

02

行动纪实

团队成员在进行水样和土壤的采样和实时检测

上午,科考团成员来到利和浮桥附近的黄河干流段进行水源与土壤的采样与检测。

来到黄河附近,映入眼中的是一片泥黄色的宽广河域,无论是黄河本身还是取的水样,都浑浊得不可透光,反映出水中携带的巨量泥沙。岸边堆着一些被黄河冲上的杂物,无声地向我们诉说黄河的伟力。我们采集了河水与土壤样本,使用仪器进行实时检测,以期这些数据能够为评估黄河下游的水质与生态环境提供参考。

实践团成员在对过往群众开展随机采访

下午,实践团的成员们来到杨庙社区,在探访社区发展变迁的同时,聚焦健康中国战略。实践团成员还对杨庙社区的居民进行走访,详细了解大家日常健身习惯、社区卫生室就医便利性等情况,认真倾听居民在健康管理、慢性病预防、健康知识普及等方面的需求与建议,用实际行动助力社区健康服务提质增效,为居民提供力所能及的帮助。

03

成果总结

今天,实践团的成员不仅考察了东营市内黄河干流的生态情况,也探访了黄河滩区群众的生活情况,对东营段黄河的自然情况与居民生活有了充分的了解,还结合健康中国战略,随机采访了社区居民,倾听大家对健康生活的期盼。

“黄河宁,天下平。” 黄河在历史上有“三年两决口,百年一改道”之说。治理黄河始终是历朝历代的一件关乎国计民生的大事。据统计,新中国成立至今,黄河实现70多年伏秋大汛不决口,24年不断流,先后抵御12次大洪水,创造“地上悬河”治理奇迹。正如习近平总书记所言,“实践证明,只有在中国共产党领导下,发挥社会主义制度优势,才能真正实现黄河治理从被动到主动的历史性转变,从根本上改变黄河三年两决口的惨痛状况。”

END

团队成员 | 王凤琳 何雪铟 陶韵诗 王雅琪

文案 | 何雪铟

排版 | 陶韵诗

摄影 | 王凤琳

指导老师 | 郭惠芝 赵东旭 陈曼

审核 | 常非