团学工作

银滩湿地探生态治理,黄河之滨观绿色发展——生命学院2025甘肃兰州生态科考实践行系列总结篇

前言

2025年,是中国人民抗日战争胜利80周年,八十载风雨兼程,铭刻着中华民族不屈不挠的奋斗史诗。那段硝烟弥漫的峥嵘岁月,早已化作精神灯塔,照亮新时代前行的方向。站在历史与现实的交汇点,北理工青年肩负时代使命,以脚步致敬信仰、以实践传承精神,用实际行动弘扬伟大的抗战精神,坚定理想信念,厚植家国情怀。生命学院面向全校师生发起“生态科考暑期社会实践”活动,引导青年学子在行走中触摸中国脉搏,在调研中读懂时代命题,用青春智慧投身美丽中国建设。

为深入了解黄河流域兰州段的生态环境现状,体悟黄河文化的深厚底蕴,增强生态保护意识与专业实践能力,我们实践团前赴甘肃兰州进行了生态科考实践活动。本次实践聚焦黄河沿岸湿地生态系统健康评估与历史文化认知,旨在通过实地采样、检测分析、生态观察与文化学习,形成对兰州黄河生态保护与文化传承的立体认识。

一 、实践内容

DAY 1 银滩湿地公园

生态考察: 在黄河岸边选定代表性点位,规范采集土壤样本,现场测定土壤照度、湿度、肥力、PH值。同时采集该区域黄河表层水样一份。

生态观察: 系统记录公园内植被类型(芦苇、香蒲等水生、湿生植物)、鸟类(红嘴鸥、白鹭等水鸟)及昆虫多样性,观察水体清澈度与岸边垃圾分布情况。

初步处理: 返回驻地后,对采集的黄河水样进行处理,并检测银滩湿地公园黄河水样的磷含量检测。

DAY 2 马滩湿地公园

生态考察: 重复土壤样本采集与四项指标(照度、湿度、肥力、PH)的现场测量工作,采集第二份黄河水样。重点关注该区域与银滩湿地在生境特征上的异同。

生态观察: 观察记录该公园特有或优势物种,对比两处湿地生态群落结构差异,留意人为活动对生态的潜在影响。

水质检测: 返回驻地后,对采集的黄河水样进行处理,完成对马滩湿地公园采集的黄河水样的磷含量检测。

DAY 3 白塔山公园 & 兰州桥梁文化博物馆

生态考察: 在白塔山公园临近黄河区域,完成第三份土壤样本采集与四项指标测量,采集第三份黄河水样。

生态观察: 从白塔山俯瞰黄河及两岸,宏观把握兰州市区段黄河生态廊道与城市发展的关系,观察山体植被覆盖与水土保持状况。

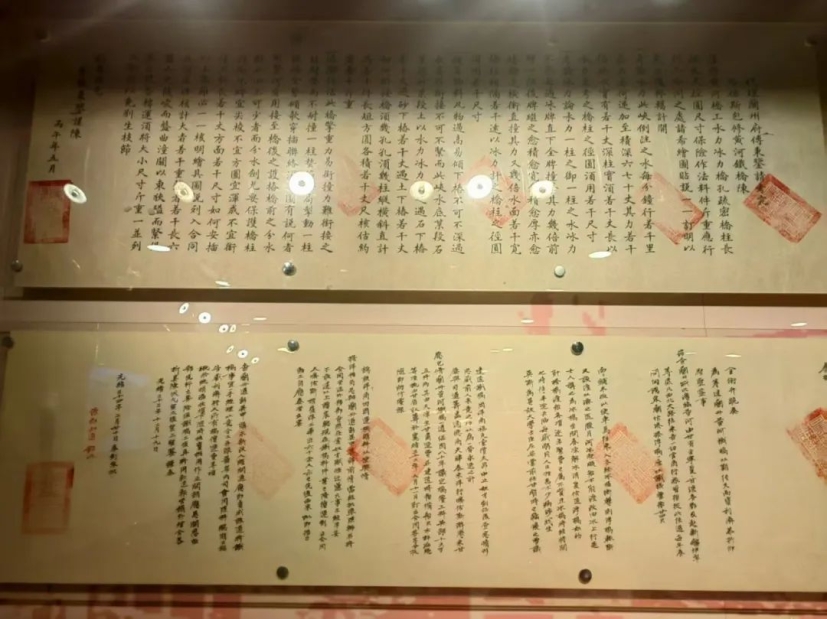

文化学习: 参观兰州桥梁文化博物馆,深入了解“天下黄河第一桥”——中山桥的百年沧桑历史、独特建筑工艺及其在沟通黄河南北、促进兰州乃至西北发展中的里程碑意义。学习兰州作为黄河文化重要承载地的历史脉络与城市精神。

水质检测: 返回驻地后,完成对白塔山公园采集的黄河水样的磷含量检测。

二、 方法与发现

队员们前往各个地点进行采样收集

黄河第一桥的修建

土壤环境监测:我们使用便携式土壤检测仪进行现场测定,每个公园选取3个具有代表性的采样点,记录平均值。序开展水质与土壤的取样工作。队员们沿着湿地的边缘选取了多个关键采样点,使用专业的采水器和土壤采样器,分别提取水样和土壤样本,并详细记录采样点的具体位置和环境特点。通过此次检测,我们希望能够为银滩湿地公园的开发与保护提供科学有效的数据,为湖泊的生态保护提供有效资料。

生态多样性观察:观察到水生植物群落稳定,为水鸟提供了良好的栖息和觅食环境,尤其在银滩和马滩湿地公园鸟类活动频繁。岸边可见部分生活垃圾(塑料瓶、包装袋等),提示公众环保意识和垃圾管理仍需加强。观察到黄河鲤鱼等本土鱼类,但也了解到外来物种可能对本地生态平衡构成挑战。整体生物多样性在湿地公园保护区域内表现尚可,黄河治理效果显著。

黄河文化认知:通过实地探访和博物馆学习,深刻理解了中山桥作为“黄河第一桥”的历史价值,德国技术、中国工匠的工程奇迹及其在兰州城市发展中的纽带作用。队员们感受到兰州深厚的黄河文化积淀,黄河不仅是地理意义上的母亲河,更是塑造兰州城市精神、民俗风情、经济命脉的文化之河、生命之河。队员们更加理解了保护黄河生态就是守护中华文明的重要根基。

三、 收获与体会

杜晴:我们将课堂所学的知识应用于真实环境监测,掌握了规范的采样、现场测定和实验室检测(磷含量检测)技能,提升了解决实际问题的能力, 直观感受到黄河兰州段沿岸湿地生态系统的重要价值及其面临的压力。数据差异揭示了不同区域环境特征的独特性。中山桥的历史与桥梁博物馆的展陈,让黄河从课本概念变为鲜活的文化载体。理解了兰州“黄河之都”的深刻内涵,增强了保护母亲河生态与传承黄河文化的责任感和使命感。 野外采样、数据记录、实验操作需要严谨细致与团队配合,烈日下的奔波是对体力和意志的锻炼,也让我们深刻体会到环境检测的艰辛与价值。

苏思齐: 黄河自西向东奔涌而过,将兰州揽入怀中,塑造了这座城市独特的"山河气象"。我们沿河而行,看到了湿地中翩跹的候鸟和郁郁葱葱的城市生态廊道,感受到黄河在自然与人文交织中的生生不息。科考中,我们既用仪器测量水质,也用脚步丈量河岸变迁。黄河的脆弱在于生态系统的敏感,而她的韧性则深植于千百年的人水共生智慧。守护母亲河,不是简单的环保命题。它需要青年以创新思维解生态方程,更需要代代人绵延不断的坚守。

叶得蓉:黄河穿城而过,兰州把“山河入怀”写进日常。从羊皮筏子到钢铁长虹,从水鸟栖息地到城市绿肺,短短数日,我们触摸到黄河生态的脆弱与韧性,也看见中国治理的决心与智慧。此行让我们明白:守护母亲河,既要科学数据,也要文化记忆;既要青年热血,更需久久为功。

结语

本次的兰州黄河生态科考与文化探寻实践,是一次知行合一的宝贵经历。我们用脚步丈量黄河岸线,用仪器解读生态密码,用心灵触摸历史脉搏。数据和观察揭示了黄河生态的现状与挑战,文化的浸润则赋予了保护行动更深沉的意义。当历年采集的土壤样本、水质数据通过数字化建档重现治理轨迹,当二十载科考影像在纪实视频中连缀成坚守的画卷,生态文明建设便既凝结为可触可感的科学实证,又升华为激荡人心的文化记忆。这启示我们:守护黄河,既需要此刻青年手持检测仪的热血,更需要如样本库般持续积累的恒心;既要传承羊皮筏子承载的生存智慧,也要以科技创新构筑新时代的生态长虹。在"行走的大思政课"中,每一份样本都是与历史的对话,每一帧影像都是对未来的承诺,让久久为功的治河精神,通过具象化的生态档案和感人至深的奋斗故事,永远流淌在青年学子的血脉之中。

END

团队成员 | 杜晴 苏思齐 叶得蓉

文案 | 杜晴

排版 | 杜晴

摄影 | 苏思齐 叶得蓉 杜晴

指导老师 | 郭惠芝 赵东旭 陈曼

审核 | 常非